Rifugiate LGBTIQ+: Il caso delle donne transgender Brasiliane in Italia

Sommario

- La definizione di rifugiato: consolidamento come diritto e criteri di riconoscimento

- Rifugiati LGBTIQ+: l’emergere della categoria nel contesto internazionale

- Elementi costitutivi della persecuzione contro le donne transgender in Brasile

- Conclusione

“Perché stai chiedendo asilo? Il Brasile non è in guerra” è stata la domanda posta da un funzionario pubblico della Provincia di Vicenza a una donna trans brasiliana, una delle beneficiarie del progetto in cui lavoro, quando ha richiesto la tessera sanitaria, diritto previsto per i richiedenti asilo. Era evidente una comprensione errata della definizione di rifugiato. Tuttavia, la migrazione è intrinseca alla natura umana e l’atto di spostarsi verso luoghi più sicuri ha sempre accompagnato la storia dell’umanità. In questo senso, l’istituzione del rifugio rappresenta una testimonianza della costante ricerca dell’umanità per la giustizia e la solidarietà di fronte alla persecuzione e alla violenza.

La definizione di rifugiato: consolidamento come diritto e criteri di riconoscimento

Nel luglio del 1951 è stata adottata la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, che ha posto le basi giuridiche per la definizione moderna di rifugiato, stabilita all’articolo 1A(2). Secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), è rifugiato colui che, a causa di un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal proprio paese di cittadinanza ed è nell’impossibilità o per tale timore non vuole avvalersi della protezione di tale paese (UNHCR, 2019, p. 171).

L’espressione “fondato timore di persecuzione” comprende sia elementi soggettivi che oggettivi. Sebbene la paura sia per sua natura personale, essa deve essere sostenuta da circostanze credibili e oggettive per soddisfare i requisiti legali. Lo status di rifugiato, quindi, non si basa esclusivamente sulla percezione individuale, ma anche sulla ragionevolezza di tale percezione alla luce della situazione nel paese d’origine. Una storia documentata di persecuzioni precedenti è un forte indicatore, ma anche chi non ha subito danni personalmente può essere riconosciuto come rifugiato se il ritorno nel proprio paese lo esporrebbe a un rischio reale di persecuzione.

I richiedenti asilo devono dimostrare un timore di persecuzione fondato su uno dei cinque motivi protetti elencati nella Convenzione del 1951. Spesso, gli individui non riescono a identificare con chiarezza il motivo specifico della persecuzione, ma questo non invalida la loro richiesta. Tra questi motivi, l’espressione “appartenenza a un determinato gruppo sociale” è volutamente aperta. A differenza delle altre categorie, non è definita in modo preciso, consentendo un’interpretazione più ampia che includa gruppi non previsti all’epoca della redazione della Convenzione. Per questo motivo, si è rivelata uno strumento fondamentale per la protezione di persone in contesti sociali e giuridici in continua evoluzione.

Rifugiati LGBTIQ+: l’emergere della categoria nel contesto internazionale

Negli ultimi decenni, la crescente consapevolezza internazionale sui diritti delle minoranze sessuali, sostenuta dal lavoro di advocacy di ONG e attori globali, ha portato a un più ampio riconoscimento delle persone LGBTIQ+ come gruppo vulnerabile. Nonostante lo status giuridico di minoranza, la volontà politica di implementare misure di protezione per questa popolazione rimane limitata. Di fronte alle persistenti violazioni dei diritti, giuristi e tribunali in diverse giurisdizioni hanno iniziato a sostenere il riconoscimento dello status di rifugiato per individui perseguitati a causa del loro orientamento sessuale o identità di genere.

Un passaggio fondamentale nel riconoscimento delle persone LGBTIQ+ come rifugiati è stata l’adozione dei Principi di Yogyakarta nel 2007. Sebbene non vincolanti dal punto di vista legale, questi principi stabiliscono come il diritto internazionale dei diritti umani si applichi all’orientamento sessuale e all’identità di genere, colmando le lacune tra il diritto dei rifugiati e la più ampia protezione dei diritti umani. Dopo la loro pubblicazione, l’UNHCR ha riconosciuto sempre più la diversità sessuale e di genere nei suoi documenti. Nel 2012, l’UNHCR ha emesso le Linee Guida sulla Protezione Internazionale n. 9, adottando formalmente la categoria “LGBTI”. Le linee guida evidenziano che le persone LGBTI subiscono gravi e diffuse violazioni dei diritti umani a livello globale, tra cui violenza, tortura, detenzione arbitraria e discriminazioni in settori chiave come la salute, l’istruzione e l’occupazione (UNHCR, 2019, p. 166).

Per quanto riguarda l’applicazione del diritto internazionale, l’Italia, avendo ratificato la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967, ha recepito le direttive dell’Unione Europea del Sistema Comune Europeo di Asilo (CEAS) nella legislazione nazionale. Questo quadro giuridico, almeno in teoria, sostiene la protezione delle donne trans brasiliane che riescano a dimostrare un fondato timore di persecuzione.

Elementi costitutivi della persecuzione contro le donne transgender in Brasile

In Brasile, la comunità transgender ha affrontato sfide significative, pur avendo ottenuto importanti conquiste negli ultimi anni. Il Paese conta una popolazione transgender diversificata e dinamica, ma questa comunità continua a essere vittima di discriminazione, violenza ed emarginazione in molteplici ambiti della società. Nonostante i progressi, permangono gravi problematiche.

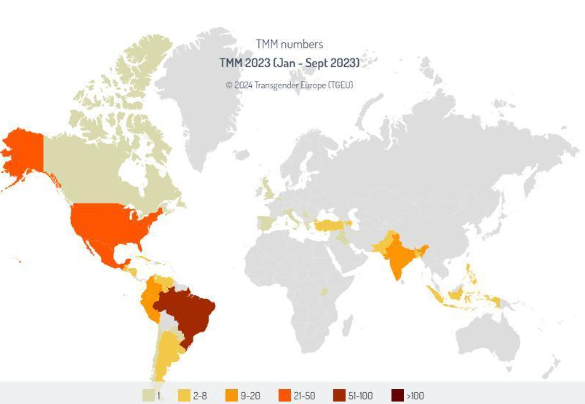

Il progetto Trans Murder Monitoring (TMM) monitora, raccoglie e analizza sistematicamente i dati sugli omicidi di persone trans e di genere non conforme a livello mondiale. I dati del TMM per il 2023 indicano che 321 persone trans e di genere diverso sono state uccise nei Paesi che hanno contribuito al progetto tra il 1° ottobre 2022 e il 30 settembre 2023. Il 94% delle vittime erano donne trans o persone transfemminili, e quasi tre quarti (74%) degli omicidi registrati sono avvenuti in America Latina e nei Caraibi. Quasi un terzo (31%) del totale si è verificato in Brasile, il che conferma che il Paese è tuttora considerato ad alto rischio per questa popolazione.

Figura 1

Mappa del numero di omicidi di persone trans e di genere non conforme nel mondo, da gennaio a settembre 2023

Tuttavia, la mancanza di dati sulla popolazione transgender incide anche sulla produzione di informazioni relative agli omicidi e alla violenza derivanti dalla transfobia. Per questo motivo, il progetto Trans Murder Monitoring sottolinea che i dati presentati non sono esaustivi e possono offrire solo una fotografia parziale di una realtà che è, senza dubbio, molto più grave di quanto le cifre suggeriscano.

In Brasile, l’Associazione Nazionale delle Travestite e delle Trans (Antra) denuncia l’assenza di dati governativi sulla violenza contro la popolazione trans come un problema grave che richiede attenzione immediata, affermando l’urgenza di comprendere perché gli uffici di sicurezza pubblica degli stati brasiliani non consolidano adeguatamente tali informazioni (Benevides, 2024).

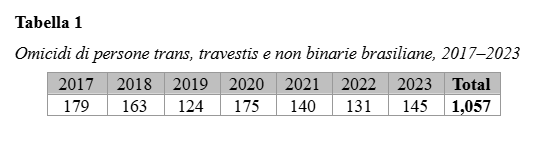

Dal 2018, Antra è responsabile di una delle principali pubblicazioni dedicate alla violenza contro la popolazione trans: il Dossier sugli omicidi e la violenza contro le persone trans in Brasile. La tabella seguente mostra i dati degli ultimi sette anni, raccolti tra il 2017 e il 2023 (Tabella 1).

I numeri riportati nella Tabella 1 rappresentano una media di 151 omicidi all’anno e 13 casi al mese. Il dossier del 2024 sottolinea che nel 2023 almeno il 54% dei casi di omicidio presentava elementi di crudeltà, come violenza eccessiva, colpi multipli, decapitazione, l’uso di più di un metodo e altre forme brutali di violenza, come trascinare il corpo per strada e colpire zone specifiche come testa, seni e genitali. Per gli esperti, questi elementi rappresentano indicatori facilmente identificabili nei crimini d’odio, come femminicidi e altri reati, rivelando la presenza di transfobia in questi crimini (Benevides, 2024).

Altri risultati della ricerca hanno evidenziato gravi forme di discriminazione affrontate da questo gruppo sociale in Brasile. Per esempio, nell’ambito della salute, spesso si riscontrano casi di misgendering, cure inadeguate e negazione dell’uso del nome scelto, una forma di esclusione sia simbolica che esistenziale (Alves & Moreira, 2015). Sebbene le iniziative di sanità pubblica abbiano affrontato la prevenzione dell’HIV/AIDS e le cure di affermazione di genere, l’accesso rimane precario e insufficiente, spingendo frequentemente le donne trans verso pratiche rischiose come l’uso non supervisionato di ormoni e iniezioni di silicone industriale. Questi comportamenti non dovrebbero essere interpretati come irresponsabili, ma piuttosto come forme di resistenza e sopravvivenza di fronte a fallimenti sistemici nel settore sanitario e marginalizzazione sociale. Le donne trans sviluppano strategie di coping – come il ricorso a reti personali all’interno del sistema sanitario e quella che definiscono “rifinitura femminile” – per superare le barriere istituzionali e mitigare la discriminazione. Il concetto di “passing”, centrale negli studi queer, illustra ulteriormente come il perseguimento di un aspetto cisnormativo diventi un meccanismo protettivo contro la violenza sociale e la marginalizzazione intra-comunitaria. Le donne trans affrontano forme intersezionali di oppressione – legate all’identità di genere, classe, razza e sessualità – e subiscono spesso livelli sproporzionati di violenza e omicidi in Brasile, facendo del passing non solo una strategia sociale, ma un mezzo di sopravvivenza fisica.

Gli studi mostrano anche che la transfobia spinge le persone trans a lasciare scuole e università. Gli individui transgender sono drasticamente sottorappresentati nel sistema educativo brasiliano: circa il 70% non completa la scuola superiore e solo lo 0,02% raggiunge l’istruzione superiore, con solo lo 0,2% degli studenti delle università pubbliche che si identifica come trans. Questa grave sottorappresentazione non è frutto di abbandono volontario, bensì di pratiche istituzionali che espellono sistematicamente questi studenti. Come sostiene Luma Nogueira de Andrade (2012), gli studenti trans sono sottoposti a una “pedagogia del dolore”, un processo in cui le scuole, in quanto istituzioni disciplinari, impongono conformità tramite violenza simbolica e materiale. Pratiche comuni includono il rifiuto di usare il nome scelto, negare l’accesso ai bagni corrispondenti al genere, escludere le esperienze trans dai programmi scolastici e punire le espressioni dell’identità di genere. Andrade identifica otto fattori chiave che contribuiscono a questo ambiente, come la mancanza di formazione degli insegnanti sulla diversità di genere, l’applicazione di norme eteronormative e le barriere alla piena partecipazione alla vita scolastica. Queste condizioni creano un ambiente ostile che rende impossibile la frequenza continuativa, costringendo gli studenti trans a uscire da un processo simile a un’espulsione non ufficiale.

Le donne transgender in Brasile sono spesso escluse dagli ambienti familiari e scolastici fin dalla giovane età, innescando un ciclo di vulnerabilità sistemica caratterizzato da interruzione scolastica, mancanza di supporto finanziario e isolamento sociale. Questa esclusione precoce le spinge frequentemente a situazioni di sopravvivenza come la vita da senzatetto e il lavoro sessuale, specialmente data la barriera strutturale nell’accesso al mercato formale del lavoro. Senza un’istruzione formale e in assenza di pratiche di assunzione inclusive, molte donne trans, particolarmente quelle povere, nere ed espulse dalla famiglia, faticano a ottenere un impiego stabile, trovando spesso nella prostituzione l’unica via di sostentamento (Aquino, Nogueira & Cabral, 2017). Le loro esperienze lavorative sono spesso segnate dalla paura, vigilanza costante e dalla pressione di “dimostrare” il proprio valore in ambienti in cui la transfobia è latente o esplicita. Marinho e Silva de Almeida descrivono questa realtà come una “campo minato”, dove la minaccia di umiliazione o violenza è sempre presente. Di conseguenza, anche coloro che riescono a inserirsi nel mercato formale rimangono in posizioni precarie e subordinate, dovendo negoziare il riconoscimento e il rispetto di base in spazi che raramente garantiscono i loro diritti.

Di fronte a forme intersezionali di esclusione, le donne trans brasiliane sono significativamente più vulnerabili alla tratta di esseri umani, in particolare per scopi di sfruttamento sessuale. Secondo l’United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), il 74% degli individui transgender trafficate tra il 2017 e il 2020 sono state vittime di sfruttamento sessuale, uno schema legato alla discriminazione sistemica, esclusione dal mercato del lavoro e esperienze migratorie precarie. La marginalizzazione delle persone trans crea una condizione strutturale in cui la prostituzione diventa una delle poche strategie di sopravvivenza accessibili. Lo studio Transatlantic Journeys mostra che molte donne trans brasiliane migrano in Europa, in particolare in Italia, in cerca di sicurezza e opportunità economiche, ma incontrano un “doppio stigma” come migranti irregolari e sex worker trans (Piscitelli, 2008; Teixeira, 2008). Queste donne spesso ignorano i propri diritti o le protezioni legali, restando vulnerabili a pratiche di reclutamento ingannevoli, sfruttamento e repressione statale. Come sottolinea l’UNODC (2022), la tratta non riguarda solo la forza, ma anche la vulnerabilità prodotta da profonde disuguaglianze sociali – particolarmente quelle modellate da identità di genere, razza e classe. La migrazione diventa quindi sia una forma di fuga sia un nuovo terreno di rischio, dove supporto e sfruttamento coesistono frequentemente.

Conclusione

Le donne trans brasiliane possono essere considerate idonee allo status di rifugiate ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo del 1967, in quanto appartenenti a un particolare gruppo sociale che subisce violazioni sistematiche dei diritti umani – come la transfobia, l’esclusione dall’istruzione, dalla sanità e dal mercato del lavoro, e una maggiore vulnerabilità alla violenza e alla tratta di esseri umani. Queste violazioni possono costituire persecuzione, almeno per quanto riguarda l’elemento oggettivo dell’analisi della richiesta d’asilo. Sebbene i quadri giuridici come il Sistema Comune Europeo di Asilo (CEAS) prevedano teoricamente meccanismi di riconoscimento e protezione in paesi come l’Italia, ostacoli quali la mancanza di informazioni, traumi e stigma sociale spesso impediscono alle donne trans di accedere a questi diritti. Pertanto, riconoscere l’estrema marginalizzazione di questo gruppo è fondamentale non solo per la loro protezione legale, ma anche per promuovere la loro visibilità e inclusione nei dibattiti accademici e politici.