Cos’è il Gender Pay Gap e l’importanza di comprendere questo fenomeno per combatterlo

Partiamo dal presupposto che, quando si parla di gap di genere, ci si riferisce ad una qualsiasi differenza tra uomini e donne in termini di livelli di partecipazione, accesso, remunerazione, diritti, benefits e così via. Differenze di opportunità, soldi e status che sono, quindi, non desiderabili ed ingiuste. All’interno di quelli che, nel corso della storia, sono stati definiti come gap di genere, rientra il fenomeno del Gender Pay Gap. Possiamo affermare che esso non è certo una novità, ma risale a tempi piuttosto remoti; basti pensare al ricorso alla manodopera femminile a basso costo che è accaduto durante le rivoluzioni, come la Rivoluzione francese e quelle industriali. In questi casi, infatti, le donne si sono spesso ritrovate a sostituire gli uomini nei posti di lavoro, ma senza essere pagate e tutelate come lo era, d’altro canto, la controparte maschile.

Con il termine Gender Pay Gap si intende, infatti, il divario retributivo di genere, ossia la differenza tra quella che è la media delle retribuzioni orarie lorde tra uomini e donne. Esso viene calcolato su quelle che sono le retribuzioni pagate ai lavoratori e alle lavoratrici prima che vengano detratte le tasse sul reddito (beni posseduti) e i contributi previdenziali (es.: contributi versati per pensione, malattia, disoccupazione, invalidità, maternità). Uno dei possibili metodi per poter misurare e comprendere il fenomeno delle differenze di genere e nello specifico del Gender Pay Gap, è il Global Gender Gap Index, proposto dall’organizzazione World Economic Forum. Esso valuta anno per anno lo stato attuale e l’evoluzione della parità di genere, prendendo in considerazione quattro principali dimensioni:

- Livello di istruzione;

- Salute e sopravvivenza;

- Partecipazione ed opportunità economiche;

- Potere politico.

Attraverso un’analisi contestuale approfondita di questo indice, si può, quindi, andare a capire qual è effettivamente la situazione attuale del divario di genere. Possiamo dire che, nel corso degli anni, si è parlato spesso del principio di parità di retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro che ha eguale valore, basti pensare all’articolo 23 del Trattato di Roma del 1957. Eppure, nonostante questi riferimenti, il divario retributivo è sempre esistito e tutt’ora persiste, con solo marginali miglioramenti raggiunti negli ultimi anni.

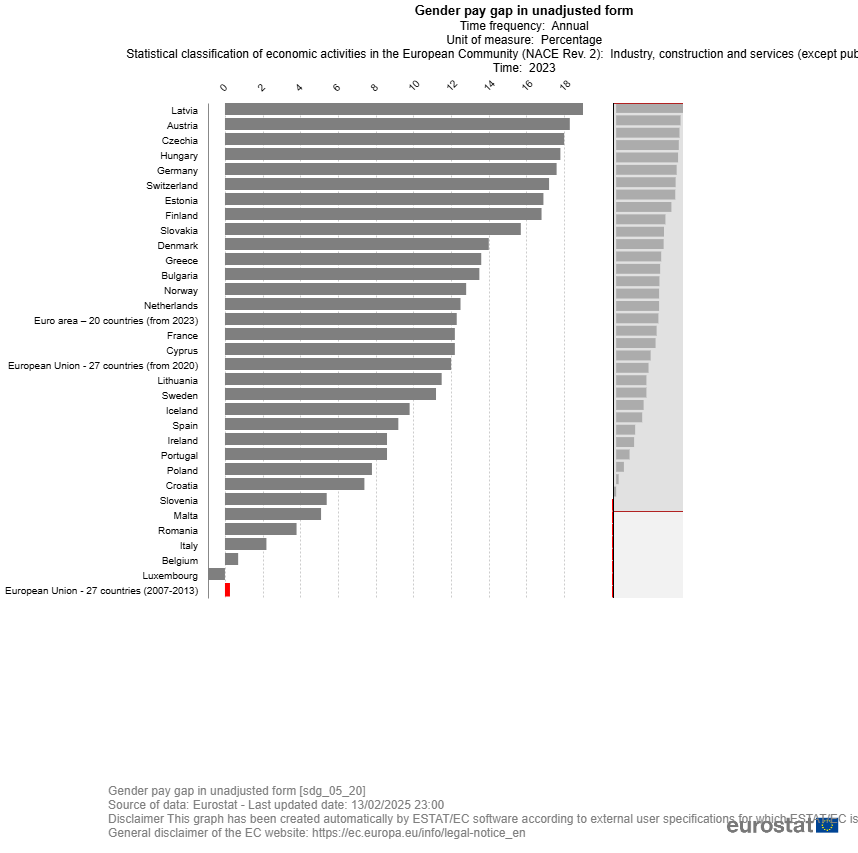

Per capire a fondo il divario salariale, è importante, però, comprendere che le motivazioni di esso possono essere molteplici. Andiamo a vederne alcune. Alcune motivazioni possono essere l’esperienza lavorativa, un lavoro part-time o full-time, il livello di istruzione, l’interruzione di carriera e così via. Quello che possiamo dire è che, a livello europeo, nel 2023 il divario di retribuzione medio che si è registrato è stato circa del 12%, con differenze tra i vari Paesi. Inoltre, ciò che le statistiche dell’Eurostat nel 2023 hanno rilevato è che il divario salariale di genere tende ad aumentare con l’età, è maggioritario nel settore privato piuttosto che in quello pubblico e le donne tendono a ricoprire meno posizioni dirigenziali rispetto agli uomini. Quello che si può, quindi, affermare è che, in media, le donne svolgono più ore di lavoro non retribuito rispetto agli uomini, basti pensare a quelli che sono i lavori di cura della casa e/o dei figli, che, stereotipicamente, vengono affidati alle donne. Tutti lavori che, nonostante siano a tutti gli effetti tali, non ricevono alcuna retribuzione, ma passano quasi inosservati. In quanto lavori, ciò implica che coloro che si occupano di queste mansioni, di conseguenza, abbiano una minor disponibilità di tempo per quello che è, invece, il lavoro retribuito. In aggiunta, ciò viene rafforzato da legislazioni e politiche inefficaci, basti pensare alla possibilità di congedo parentale, che viene agevolata e promossa molto di più per le donne che per gli uomini, elemento che tende a rafforzare gli stereotipi di genere ed allontanare l’effettivo raggiungimento dell’uguaglianza.

A consolidare la già critica situazione, si aggiunge anche il fatto che, quello che i dati ci dicono, è che, sebbene nell’UE ci sia un maggior numero di donne che raggiungono un elevato titolo di studio rispetto agli uomini, esse tendono comunque ad essere meno rappresentate sul mercato del lavoro e anche meno pagate (Ferri et al., 2023). Ciò sembrerebbe essere connesso a meccanismi socio-culturali radicati come il fenomeno del glass ceiling (soffitto di cristallo), ovvero alle barriere invisibili ma solide, come gli stereotipi e i ruoli di genere, che impediscono alle donne, in questo caso, di raggiungere ruoli di potere e posizioni dirigenziali, nonostante le loro capacità, elemento che, tra l’altro, sembra essere ancora più forte e presente per le donne con un elevato grado di istruzione. Oltre a questo elemento, a spiegare la disparità di genere, si aggiunge anche il concetto di segregazione verticale, ovvero quel fenomeno che mette a dura prova o addirittura impedisce alle donne di raggiungere posizioni di vertice. Ciò che si nota è, infatti, che proprio per via di questi retaggi culturali e questi ruoli di genere, spesso, ciò che succede è che le donne non chiedono “quanto gli spetta” o lo fanno con molta più difficoltà di quanto lo facciano gli uomini (Jackson & Bussey, 2020).

Andando, dunque, verso le conclusioni: a partire da queste premesse cosa possiamo fare noi? In quanto psicologa e “ricercatrice in erba” in merito alle tematiche di inclusione e giustizia eco-sociale, mi sento di avere un ruolo sociale e penso che, anche per questo, sia necessario prendere una posizione e contrapporsi con consapevolezza a questi meccanismi, figli di una società “malata”. Reputo che, innanzitutto, sia necessario iniziare a proporre degli interventi preventivi e non più curativi, come spesso accade in questi ambiti. Agire a cose ormai accadute va da sé che sia meno efficace. Per questa ragione, è fondamentale educare le nuove generazioni, fin dalla prima infanzia, alla consapevolezza del Mondo che li circonda, alle dinamiche che esistono e che si susseguono ormai da secoli, con l’obiettivo di andare verso un cambiamento. Sarebbe opportuno lavorare, attraverso training ed interventi, su quelli che sono gli stereotipi di genere, con l’obiettivo di scardinarli sul nascere e costruire una società futura che vada oltre quelle che sono le disparità attuali e che utilizzi un approccio olistico, di insieme, al fine di comprendere ed intervenire nella realtà circostante. Sarebbe cruciale smantellare i ruoli di genere nell’ambito della vita quotidiana e della vita lavorativa, proponendo alternative a quella che è la visione a cui siamo abituati, da sempre, attraverso percorsi di sensibilizzazione e formazione, che dovrebbero essere proposti a partire dalle scuole, per arrivare fino alle università e ai posti di lavoro. Inoltre, tutti noi dovremmo imparare a parlare in pubblico delle tematiche di soldi e finanza. Lo Stato e gli enti pubblici dovrebbero fornire corsi di base su queste tematiche, coinvolgendo esperti del settore, con lo scopo di rendere le persone maggiormente consapevoli su tali argomenti. Si dovrebbe lavorare su concetti che, negli anni, si sono sempre più acuiti, come il senso di vergogna e la necessità di dover tener segreto quanto una persona guadagna, come se ciò fosse uno stigma, qualcosa di sbagliato, “sporco” e, in quanto tale, da nascondere. Dovremmo poter avere la libertà di parlare, confrontarci, anche perché è proprio attraverso il confronto che possiamo capire alcune dinamiche e meccanismi, come il Gender Pay Gap e muoverci, di conseguenza, in contrasto a ciò. Oltretutto, sarebbe importante che ci fosse un cambiamento a livello di policies, di legislazioni e normative, non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale, basti pensare alla questione del congedo parentale, sopra menzionato. Questo progetto sarebbe opportuno che partisse da un cambiamento culturale che dovrebbe essere promosso, non solo nei contesti di vita quotidiana, ma anche dai governi dei diversi Paesi. Per fare ciò sarebbe fondamentale, prima di tutto, riconoscere e andare a valorizzare il lavoro di cura, come parte integrante del valore e del ruolo di ciascuna persona, indipendentemente dal suo genere. Si dovrebbe educare la società a vedere il lavoro di cura non più come una condanna silenziosa, che grava per lo più sulle spalle delle donne, ma piuttosto come una responsabilità condivisa, che riguarda ciascuno di noi, nessuno escluso/a. Dovrebbero essere forniti supporti alla genitorialità, a partire da permessi come il congedo parentale e servizi di supporto e/o di cura per figli e anziani in modo uguale, in modo tale che possa essere garantito un equilibrio tra la vita lavorativa e quella privata per tutte e tutti. Insomma… è piuttosto chiaro che le strade percorribili sono molte e il lavoro da fare per cambiare l’attuale situazione è ancora lungo, ma questo non significa che non sia possibile fare la differenza fin da ora. L’idea principale da cui partire, a mio avviso, dovrebbe essere quella di collaborare tutti e tutte insieme, nell’ottica di cambiare la prospettiva. Dovremmo spostarci sempre di più verso una visione del Mondo che sia più inclusiva e sostenibile, sotto tutti i diversi punti di vista, non soffermandosi, quindi, a guardare solo il nostro giardino, ma allungando lo sguardo e capendo come effettivamente si possa costruire insieme, step by step, una realtà migliore per le future generazioni e per l’intero Mondo.