Universal Design e Sostenibilità Ambientale: sinergie per un'architettura inclusiva e sostenibile

Nel panorama dell’architettura contemporanea, il concetto di sostenibilità ambientale dovrebbe ormai essere un protagonista indiscusso. Tuttavia, accanto ai discorsi su efficienza energetica, materiali eco-compatibili e riduzione delle emissioni, il tema dell’Universal Design (UD) rimane spesso confinato ad un ambito separato, considerato per lo più una questione legata all’accessibilità e all’inclusione sociale.

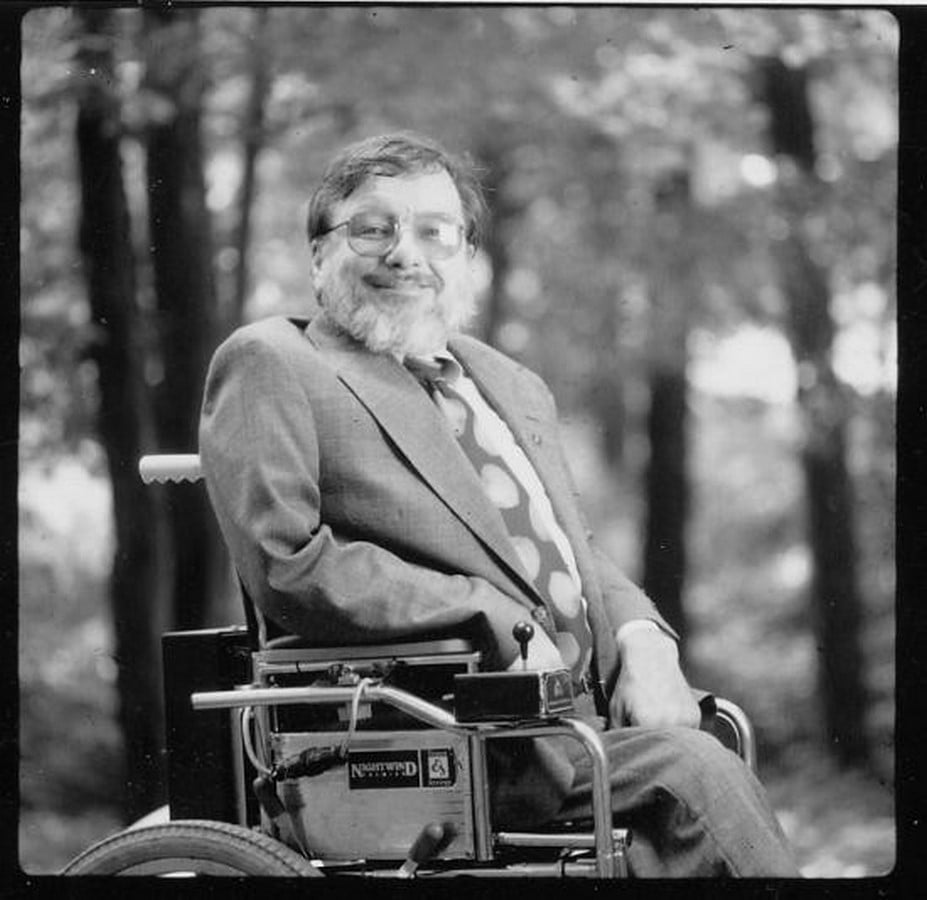

Il concetto nasce grazie all’architetto, designer e docente americano Ronald L. Mace (1941–1998), che, a soli 9 anni, fu colpito dalla poliomielite e fu costretto su una sedia a rotelle per il resto della sua vita. Mace iniziò a vedere e vivere sulla propria pelle tutti gli ostacoli che le persone con disabilità affrontano quotidianamente, a partire dalle porte troppo strette dei bagni che impedivano l’accesso alla sua sedia a rotelle all’impossibilità di accedere in modo autonomo alle lezioni tenute al piano superiore (per frequentare doveva farsi sollevare e trasportare su e giù dalle scale). Questo non lo fermò e, laureatosi nel 1966, fu tra i primi a proporre una rivoluzione nel modo di intendere l’accessibilità: non più come un'aggiunta pensata “per pochi”, ma come una qualità intrinseca del design, valida per tutti e tutte.

Nel 1989 Mace fondò il Center for Universal Design presso la North Carolina State University, contribuendo alla definizione dei 7 Principi del Design Universale, che ancora oggi rappresentano una bussola per architetti/e, designer e policy maker:

- Equità d’uso – Il design è utile e vendibile a persone con diverse abilità.

- Flessibilità d’uso – Il design si adatta ad un’ampia gamma di preferenze ed abilità individuali.

- Uso semplice e intuitivo – Indipendentemente dall’esperienza dell’utente, dalle sue conoscenze o capacità linguistiche.

- Informazione percepibile – Il design comunica efficacemente, indipendentemente dalle capacità sensoriali dell’utente.

- Tolleranza all’errore – Riduce rischi e conseguenze negative di azioni accidentali o involontarie.

- Basso sforzo fisico – Può essere utilizzato efficientemente e comodamente con il minimo sforzo.

- Dimensioni e spazio per l’approccio e l’uso – Adatto a qualsiasi taglia, postura o mobilità dell’utente.

L’Universal Design, o Design Universale, è dunque un approccio progettuale che mira a rendere ambienti, prodotti, servizi e tecnologie accessibili, comprensibili e utilizzabili dal maggior numero possibile di persone, indipendentemente da età, sesso, cultura, educazione, abilità motorie, sensoriali o cognitive. Non si tratta di creare “spazi o prodotti speciali”, di aggiustamenti o adattamenti postumi, ma di un approccio proattivo, integrato e trasversale con l’obiettivo di eliminare le barriere e garantire che ogni spazio e strumento sia naturalmente inclusivo.

A volte, una soluzione per una persona crea una barriera per un’altra, mentre una soluzione pensata per tutti e tutte non è una barriera per nessuno.

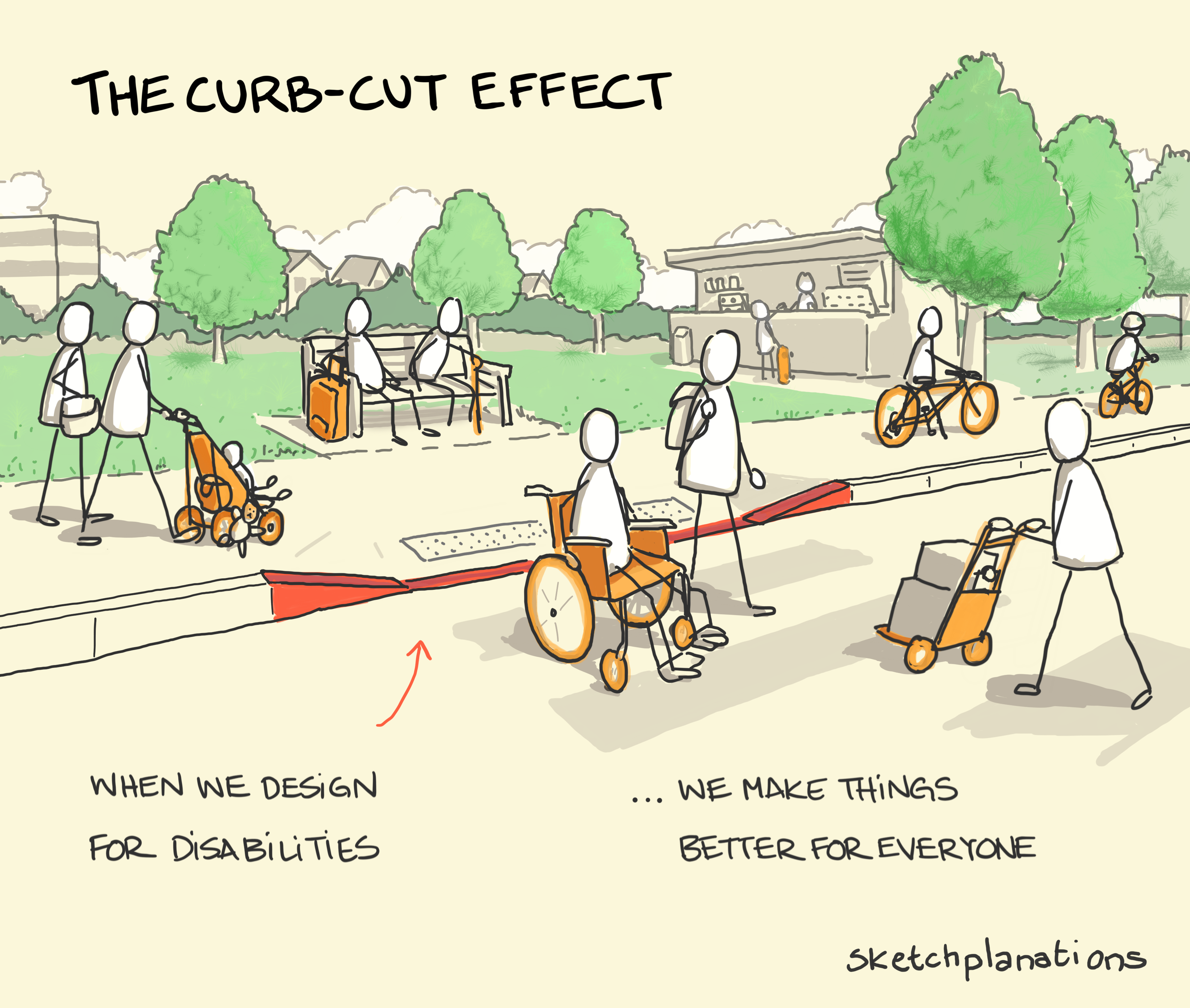

Un famoso esempio è quello dello spazzolino elettrico: inventato nel 1939 per le persone con capacità motorie limitate, questo prodotto ha iniziato a guadagnare popolarità solo dagli anni Sessanta; tuttavia la produzione rimase limitata a causa dello scetticismo e dell’elevato costo, che ancora ne precludevano l’accesso alla maggior parte degli e delle utenti. Dagli anni Ottanta, grazie allo sviluppo tecnologico che ne ha reso la produzione più economica e quindi accessibile ai consumatori e alle consumatrici, la sua diffusione è aumentata esponenzialmente. Pensiamo anche ai marciapiedi con accesso a rampa, utili sia a persone con difficoltà di deambulazione che ad utenti che spostano passeggini, valigie, bici ecc.

In che modo, quindi, l’Universal Design può contribuire alla sostenibilità ambientale, ed in particolare nel contesto architettonico?

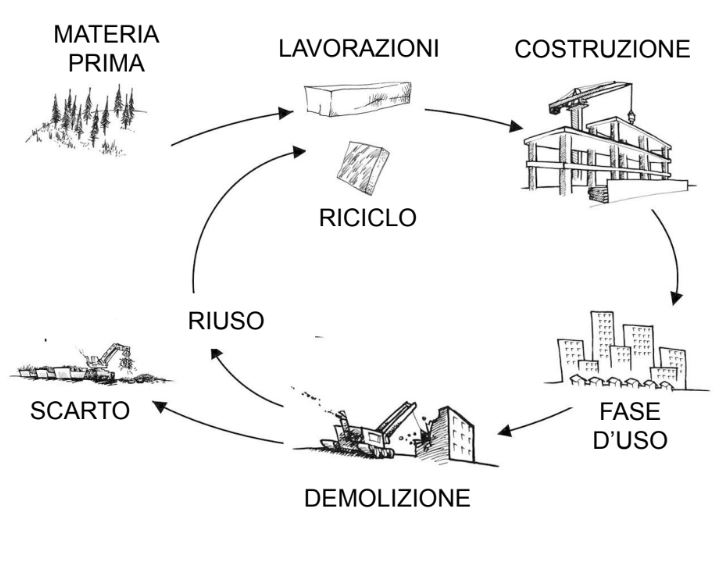

Nel contesto attuale, caratterizzato da sfide sociali, climatiche ed economiche, i progettisti e le progettiste hanno una responsabilità etica sempre più forte: progettare edifici, spazi e prodotti che rispettino l’ambiente, senza compromettere il benessere e la fruibilità per gli e le utenti. Generalmente quando pensiamo ad un edificio “sostenibile”, ci vengono in mente elementi come il basso consumo energetico, i pannelli solari, i materiali naturali o riciclati: questi elementi contribuiscono sicuramente a migliorarne l’efficienza energetica, tuttavia è necessaria una visione più sistemica per valutare l’impatto ambientale di un edificio: la sostenibilità, infatti, dovrebbe essere valutata tenendo in considerazione l’intero ciclo di vita dell’edificio, dal reperimento delle materie prime, al trasporto, alla produzione, alla manutenzione quotidiana e allo smaltimento o recupero (“From cradle to grave”).

Questa visione è alla base della metodologia LCA (Life Cycle Assessment) – ovvero la Valutazione del ciclo di vita di un edificio o di un prodotto che consente a progettisti e progettiste, fornitori e fornitrici, clienti, enti pubblici di prendere decisioni più consapevoli grazie all’analisi e alla quantificazione degli impatti ambientali associati a tutte le sue fasi della vita.

Nel campo delle costruzioni, ciò significa considerare aspetti come:

- L’impatto ambientale dovuto al reperimento della materia prima e al suo trasporto;

- Il consumo energetico durante l’intero arco di vita dell’edificio;

- La durabilità e l’adattabilità nel tempo (resilienza);

- I costi e l’impatto ambientale della demolizione, del riciclo e dello smaltimento finale.

Un edificio progettato secondo i principi dell’UD è spesso più flessibile, durevole e resiliente: qualità che riducono la necessità di modifiche future, prolungano la vita delle strutture e minimizzano sprechi e interventi invasivi.

L’adozione di una progettazione modulare favorisce la flessibilità nella suddivisione degli spazi, rendendoli facilmente adattabili alle esigenze degli e delle utenti che cambiano nel tempo e riducendo, dunque, la necessità di demolizioni e/o ampliamenti. L’ottimizzazione dell’illuminazione e della ventilazione naturali consente di abbattere i consumi energetici creando allo stesso tempo spazi sani, inclusivi e confortevoli per gli e le utenti, che dovrebbero sempre avere un certo grado di controllo sull’ambiente in cui si trovano.

La progettazione multifunzionale, inoltre, permette un uso più efficiente degli spazi, sia nel corso della giornata che nell’arco di vita dell’edificio. Gli ambienti possono essere condivisi tra diversi gruppi di utenti, adattarsi alle diverse esigenze e contribuire ad un uso più efficace dell'energia.

Un esempio concreto è quello degli edifici scolastici: se progettati in modo adeguato, possono accogliere le attività didattiche durante il giorno e aprirsi alla comunità nelle ore serali, durante il fine settimana o nel periodo estivo, garantendo inclusione, comfort e sicurezza per tutti e tutte gli e le utenti.

In questo senso, il Design Universale non è solo una scelta etica, ma una strategia concreta per rendere l’ambiente costruito più sostenibile. Difatti, un edificio accessibile, flessibile, efficiente dal punto di vista energetico e capace di adattarsi nel tempo consuma meno risorse, dura di più e serve meglio la collettività. Non si tratta, quindi, solo di progettare "per tutti e tutte", ma di progettare meglio: con intelligenza, lungimiranza e rispetto per il contesto urbano ed ambientale.