“DIPENDE!”: Un intervento di prevenzione delle dipendenze da sostanze e senza sostanze nelle scuole secondarie di primo e secondo grado

L’indagine Health Behavior in School-aged Children (HBSC), condotta nel 2024 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in 44 Paesi, ha attestato che l’uso di sostanze è molto diffuso nelle giovani generazioni. In particolare, l’alcol è la sostanza più utilizzata e le sigarette elettroniche sono ormai diventate molto popolari a partire dai 13 anni. La situazione nazionale è in linea con il quadro mondiale. Secondo i dati dell’European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) realizzato nel 2024 dall’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFC-CNR) con adolescenti di 37 Paesi europei, il 23% degli adolescenti in Italia fa uso di tabacco, il 32% fuma sigarette elettroniche, e il 53% beve alcol. Studi recenti (ad esempio, Primi et al., 2024) hanno anche mostrato come l’uso del cellulare sia molto diffuso nei giovani italiani, soprattutto per l’uso della messaggistica istantanea e dei social networks.

L’uso di sostanze come alcol e tabacco rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di comportamenti problematici che possono portare a forme di dipendenza o addiction, ovvero condotte comportamentali in cui gradualmente si arriva a perdere il controllo sull’uso della sostanza. Comportamenti problematici e disregolati possono comunque emergere anche in assenza di sostanze, come nel caso dell’uso eccessivo del cellulare, che rappresenta una minaccia per gli adolescenti (Richter et al., 2022). I giovani, infatti, sono particolarmente a rischio di sviluppare un uso problematico dello smartphone, cioè un uso crescente, eccessivo ed incontrollato che può causare problemi personali, sociali, e scolastici (Billieux et al., 2015).

È quindi fondamentale progettare, implementare e valutare interventi di prevenzione incentrati sulle dipendenze da e senza sostanze a partire dalle scuole secondarie di primo grado. In risposta a ciò, è nato il progetto “DIPENDE! Prevenzione delle dipendenze in pre-adolescenza e adolescenza”, che nel 2023 è risultato vincitore dell’Avviso pubblico del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di progetti sperimentali a valenza e impatto nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle nuove generazioni. Partendo dal presupposto che le dipendenze, sia da sostanze che non, sono caratterizzate da una serie di fattori di rischio e di protezione comuni (Alavi et al., 2012), l’obiettivo di “DIPENDE!” era agire su due aspetti fondamentali implicati nello sviluppo di comportamenti di addiction in età adolescenziale, ovvero impulsività e self-control. Che cosa si intende per impulsività e self-control?

L’impulsività è un costrutto psicologico ampio che riflette vari comportamenti e processi, come una propensione all’orientamento al presente, una diminuita capacità di ritardare le gratificazioni, una forte disinibizione comportamentale, ed una deficitaria pianificazione e gestione delle decisioni (Evenden, 1999). Per self-control si intende, invece, la capacità di modificare o andare oltre le risposte istintive ed impulsive, astenendosi dal metterle in atto e riformulandole in esiti differenti (Tangney et al., 2004), e la capacità di direzionare in modo consapevole le proprie azioni controllando abitudini automatiche (Baumeister et al., 2007). Un elevato self-control si manifesta in efficiente motivazione e persistenza nel raggiungimento di obiettivi, controllo proattivo sulle azioni, flessibilità ed aggiustamento nello svolgimento di compiti (Cudo et al., 2020).

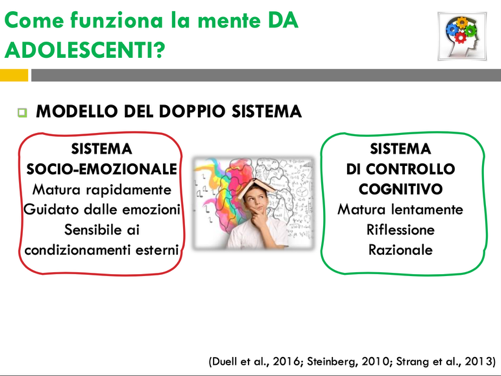

Impulsività e self-control rappresentano rispettivamente fattori di rischio e di protezione per comportamenti di addiction a tutte le età, ma sono particolarmente importanti in età adolescenziale. Secondo il modello dual-system del risk-taking (Sommerville et al., 2010; Steinberg, 2010), a livello neurobiologico, negli adolescenti impulsività e self-control riflettono l’attività di due sistemi cerebrali distinti, ovvero il sistema cognitivo ed il sistema affettivo. Il sistema cognitivo è la base neurale del processamento deliberativo, che è consapevole e controllato, mentre il sistema affettivo è responsabile del processamento spontaneo ed automatico, che opera secondo principi di similarità e contiguità. A causa della relativa immaturità del sistema cognitivo e del maggiore sviluppo maturazionale delle aree cerebrali del sistema affettivo, l’adolescenza rappresenta il periodo evolutivo in cui vi è un disequilibrio tra i due sistemi, rendendo quindi gli adolescenti particolarmente vulnerabili all’impulsività (Sommerville et al., 2010) ed a decisioni rischiose (Chein et al., 2011), proprio a causa di questa competizione tra i due sistemi, di cui quello affettivo è filogeneticamente più maturo.

Alla luce di tali premesse, l’intervento era volto a rendere gli studenti e le studentesse consapevoli dei possibili meccanismi che sottostanno allo sviluppo ed al mantenimento della dipendenza da alcol, tabacco e cellulare, cercando di diminuire l’impulsività ed aumentare il self-control. In particolare, agli studenti ed alle studentesse sono state fatte svolgere, da psicologhe formate, attività volte a spiegare il funzionamento del cervello in età adolescenziale proponendo situazioni di vita reale in cui il sistema affettivo è più vulnerabile ed attivabile rispetto al sistema cognitivo (ad esempio, una festa in cui si beve e si fuma), cercando di insegnare loro strategie e competenze per regolare il proprio comportamento. Come metodo educativo, è stato utilizzato il modello del cambiamento concettuale (Posner et al., 1982), che si è rivelato efficace per la prevenzione del gioco d’azzardo problematico (Donati et al., 2014; Donati et al., 2018) e per la prevenzione dell’uso problematico del cellulare (Donati et al., 2025) nei giovani. Tutto ciò è stato messo a punto da un team multidisciplinare di psicologhe ricercatrici in ambito clinico e psicometrico. Le attività complessivamente richiedevano sei ore suddivise in quattro incontri a cadenza circa settimanale (1 ora, 2 ore, 2 ore, 1 ora) condotte in orario scolastico attraverso slide in Power Point e quaderni di lavoro in formato cartaceo. Erano previste sia attività individuali che collettive.

Hanno partecipato a “DIPENDE!” sei scuole (tre secondarie di primo grado e tre secondarie di secondo grado) della regione Toscana, in particolare della provincia di Firenze, per un totale di 39 classi. Le classi coinvolte erano del terzo anno della scuola secondaria di primo grado e dei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado. Per verificare l’efficacia dell’intervento, le classi sono state assegnate in modo casuale ad un gruppo sperimentale (20 classi, otto di scuola secondaria di primo grado e dodici di secondo grado) e ad un gruppo di controllo (19 classi, otto di scuola secondaria di primo grado e undici di secondo grado). Le classi del gruppo sperimentale hanno partecipato all’intervento, mentre le classi del gruppo di controllo hanno svolto la regolare attività scolastica. Sia le classi del gruppo sperimentale che quelle del gruppo di controllo hanno svolto una sessione di pre-test ed una di post-test in cui sono state misurate sia l’impulsività che il self-control attraverso strumenti psicometrici self-report validati per adolescenti italiani.

I risultati hanno evidenziato un effetto significativo dell’intervento nella riduzione dell’impulsività e nell’incremento del self-control. Tale effetto permaneva controllando per il sesso, mentre, per quanto riguarda l’ordine scolastico, è emerso che l’effetto sull’impulsività vi era solamente per le classi della scuola secondaria di primo grado, ma non in quelle di secondo grado, mentre quello sul self-control vi era indipendentemente dall’ordine scolastico. Questo risultato può essere spiegato dal fatto che gli adolescenti più grandi possono avere meno plasticità delle strutture neurali (Casey et al., 2008) ed anche più esperienze di risk-taking che possono inficiare il controllo da parte del sistema cognitivo su quello affettivo.

Nel complesso, i risultati di “DIPENDE!” sono incoraggianti e di ampio respiro considerato che l’impulsività è un fattore di rischio per vari problemi comportamentali in adolescenza, come aggressività e antisocialità, che il self-control è associato a molti comportamenti positivi in ambito accademico e di salute, e che sia l’impulsività che il self-control sono considerati aspetti psicologici relativamente stabili e quindi difficili da modificare.

Bibliografia

Gruppo ESPAD, 2025. Key findings from the 2024 European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) [Risultati principali del progetto europeo di indagini scolastiche sull’alcol e altre droghe (ESPAD) del 2024], Agenzia dell’Unione europea sulle droghe, Lisbona, https://www.euda.europa.eu/publications/data-factsheets/espad-2024-key-findings_en

Alavi, S. S., Ferdosi, M., Jannatifard, F., Eslami, M., Alaghemandan, H., & Setare, M. (2012). Behavioral addiction versus substance addiction: Correspondence of psychiatric and psychological views. International Journal of Preventive Medicine, 3(4), 290-294. Baumeister et al., 2007

Billieux, J., Maurage, P., Lopez-Fernandez, O., Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2015). Can disordered mobile phone use be considered a behavioral addiction? An update on current evidence and a comprehensive model for future research. Current Addiction Reports, 2(2), 156-162. https://doi.org/10.1007/s40429-015-0054-y

Casey, B. J., Getz, S., & Galvan, A. (2008). The adolescent brain. Developmental Review, 28(1), 62-77. https://doi.org/10.1016/j.dr.2007.08.003

Chein, J., Albert, D., O’Brien, L., Uckert, K., & Steinberg, L. (2011). Peers increase adolescent risk taking by enhancing activity in the brain’s reward circuitry. Developmental Science, 14(2), 1–10. https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2010.01035.x

Cudo, A., Misiuro, T., Griffiths, M. D., & Torój, M. (2020). The relationship between problematic video gaming, problematic Facebook use, and self-control dimensions among female and male gamers. Advances in Cognitive Psychology, 16(3), 248-267. https://doi.org/10.5709/acp-0301-1

Donati, M. A., Primi, C., & Chiesi, F. (2014). Prevention of problematic gambling behavior among adolescents: Testing the efficacy of an integrative intervention. Journal of Gambling Studies, 30(4), 803-818. https://doi.org/10.1007/s10899-013-9398-1

Donati, M. A., Chiesi, F., Iozzi, A., Manfredi, A., Fagni, F., & Primi, C. (2018). Gambling-related distortions and problem gambling in adolescents: A model to explain mechanisms and develop interventions. Frontiers in Psychology, 8, 2243. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02243

Donati, M. A., Padovani, M., Iozzi, A., & Primi, C. (2025). Prevention of problematic smartphone use among adolescents: A preliminary study to investigate the efficacy of an intervention based on the metacognitive model. Addictive Behaviors, 166, 108332. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2025.108332

Evenden, J. L. (1999). Varieties of impulsivity. Psychopharmacology, 146(4), 348-361.

Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W., & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientifc conception: Toward a theory of conceptual change. Science Education, 66(2), 211–227. https://doi.org/10.1002/sce:3730660207

Primi, C., Garuglieri, S., Gori, C., Sanson, F., Giambi, D., Fogliazza, M., & Donati, M. A. (2024). Measuring problematic smartphone use in adolescents: psychometric properties of the Mobile Phone Problem Use Scale (MPPUS-10) among Italian youth. Behaviour and Information Technology, 1-13. https://doi.org/10.1080/0144929X.2023.2212816

Richter, A., Adkins, V., & Selkie, E. (2022). Youth perspectives on the recommended age of mobile phone adoption: Survey study. JMIR Pediatrics and Parenting, 5(4), e40704. https://preprints.jmir.org/preprint/40704

Somerville, L. H., Jones, R. M., & Casey, B. J. (2010). A time of change: Behavioral and neural correlates of adolescent sensitivity to appetitive and aversive environmental cues. Brain and Cognition, 72, 124-133. https://doi.org/10.1016/j.bandc.2009.07.003

Steinberg, L., Albert, D., Cauffman, E., Banich, M., Graham, S., & Woolard, J. (2008). Age differences in sensation seeking and impulsivity as indexed by behavior and self-report: evidence for a dual systems model. Developmental Psychology, 44(6), 1764-1778, https://doi.org/10.1037/a0012955

Tangney, J.P., Baumeister, R.F., Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72(2), 271–324. https://doi.org/10. 1111/j.0022-3506.2004.00263.x

World Health Organization (2024). Health Behavior in School-aged Children (HBSC). Retrieved at: https://hbsc.org/publications/reports/a-focus-on-adolescent-social-contexts-in-europe-central-asia-and-canada-volume-7/