La Corte Costituzionale torna a pronunciarsi sul caso Ferrini con la Sentenza n. 159/2023: bilanciamento tra diritti delle vittime di crimini nazisti ed obblighi internazionali

Sommario

- Evoluzione giurisprudenziale (e normativa) a partire dal caso Ferrini

- Consuetudine internazionale sull’immunità ristretta in sede di esecuzione

- Sulla presunta lesione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale (artt. 2 e 24 Cost): meccanismo satisfattorio delineato dall’art. 43 del d.l.

- Accordi italo-tedeschi di Bonn: bilanciamento tra i diritti delle vittime con l'esigenza di rispettare gli obblighi internazionali (art. 117 Cost.)

- Conclusioni

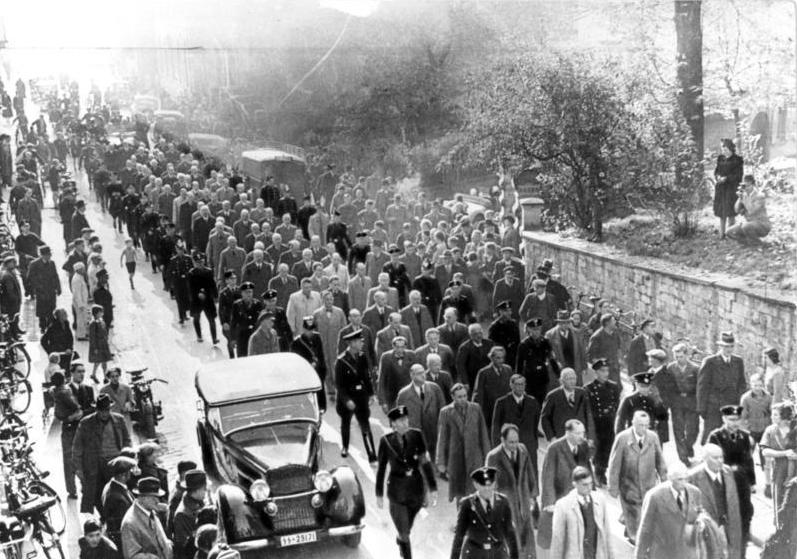

L'ordinamento italiano ha dovuto affrontare, nel corso degli ultimi decenni, una complessa questione sistemica legata all'applicazione della consuetudine internazionale in materia di immunità degli Stati dalla giurisdizione civile per comportamenti che costituiscono crimini internazionali. La giurisprudenza nazionale e quella internazionale hanno delineato un quadro normativo stratificato e sovente contraddittorio, culminato in alcune pronunce della Corte costituzionale e in vari interventi normativi, compreso quello qui commentato del d. l. 30 aprile 2022, n. 36. La presente analisi si propone di esaminare il progressivo sviluppo giurisprudenziale e normativo in materia, con particolare riferimento alla recente sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale, la quale ha escluso profili di illegittimità costituzionale in relazione all'estinzione ex lege delle procedure esecutive nei confronti della Repubblica Federale di Germania (RFG) per il risarcimento dei danni derivanti da una serie di crimini commessi dal Terzo Reich tra il 1939 e il 1945.

Evoluzione giurisprudenziale (e normativa) a partire dal caso Ferrini

Il tema dell'immunità degli Stati ha trovato una prima rilevante declinazione nella storica sentenza della Corte di Cassazione 11 marzo 2004 n. 5044, ricorrente Ferrini (v. Annuario 2011, p. 222 e Annuario 2012, p. 282), che ha disatteso la consuetudine internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in materia di crimini internazionali, ammettendo la giurisdizione dei giudici italiani su controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno per crimini di guerra. Tale orientamento è stato oggetto di censura da parte della Corte internazionale di giustizia (CIG) nella sentenza del 3 febbraio 2012 (Germania c. Italia), con cui l'Italia è stata condannata per aver violato la norma consuetudinaria in questione.

Con la sentenza n. 238 del 2014, la Corte costituzionale ha poi riportato all'attenzione il dibattito sulla compatibilità della consuetudine internazionale con l’ordinamento interno, rilevando che il riconoscimento agli Stati stranieri dell’immunità giurisdizionale anche nei casi di gravi violazioni di diritti fondamentali, determinerebbe una inammissibile compressione del diritto inviolabile di agire e resistere in giudizio a tutela dei propri diritti, nonché una lesione del principio di dignità umana (articoli 2 e 24 Cost.). Tale decisione ha ribadito la cd. teoria dei "controlimiti", i quali impedirebbero la prevalenza automatica di norme internazionali (benché recepite dall’ordinamento attraverso l’art. 10 Cost.), qualora esse ledano principi inderogabili dell’ordinamento costituzionale. La sentenza della Corte Costituzionale annullava in quanto incostituzionale una legge adottata per dare esecuzione alla decisione della CIG, oltre a escludere l’applicabilità in Italia della norma (contenuta nella legge che dispone l’adesione dell’Italia alle Nazioni Unite) che riconosce l’obbligatorietà per l’Italia delle sentenze della CIG, nella misura in cui dava copertura giuridica alla sentenza CIG riconosciuta in contrasto con i sopra ricordati principi costituzionali nazionali.

A seguito di un’ulteriore sollecitazione della CIG da parte della Germania, il legislatore italiano ha adottato il d. l. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito successivamente nella legge n. 79 del 2022), istituendo il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, portando così la Germania a sospendere il giudizio dinanzi alla CIG.

Con ordinanza del 21 novembre 2022, tuttavia, il Tribunale di Roma sez. IV civ. sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, del menzionato d. l., lamentando un contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 159/2023, ha escluso l'illegittimità della norma in esame, ritenendo che la previsione dell'estinzione ex lege dei procedimenti esecutivi sia compensata dalla tutela offerta dal Fondo, il quale garantisce una protezione equivalente e anzi più efficace rispetto a quella solo teoricamente derivante dalla piena attuazione della sentenza del 2014, considerando che l’applicazione di quest’ultima è gravata dalle incertezze derivanti dall'immunità ristretta degli Stati esteri in sede esecutiva.

Consuetudine internazionale sull’immunità ristretta in sede di esecuzione

La Corte costituzionale ha infatti sottolineato che l'inapplicabilità della consuetudine internazionale di fronte a un “controlimite” costituzionale, come delineato nella sentenza n. 238/2014, riguarda esclusivamente la fase di cognizione del giudizio, senza estendersi alla fase esecutiva. In sede di esecuzione forzata opera, invece, la consuetudine internazionale sull'immunità ristretta - riconosciuta dalla CIG e ripresa dalla Convenzione di New York del 2005 sull’immunità giurisdizionale degli Stati e delle loro proprietà e penetrata nell'ordinamento italiano per il tramite dell'art. 10 Cost. In forza del quale occorrerebbe distinguere tra beni statali assoggettabili a pignoramento (i beni destinati ad attività iure gestionis) e quelli sottratti all'esecuzione per la loro destinazione a funzioni pubblicistiche (iure imperii). Questi ultimi sarebbero quindi coperti da immunità esecutiva ristretta.

L’attuazione di tale consuetudine non si traduce in una violazione del diritto di accesso alla giustizia ex art. 24 Cost. (in altri termini, non esclude il diritto fondamentale “a un giudice e a un giudizio”), in quanto limita unicamente l'esecuzione forzata su determinate categorie di beni. In verità, l'art. 43 del d. l. 36/2022 stabilisce l'estinzione di tutti i giudizi esecutivi già intrapresi e il divieto di avvio o prosecuzione di procedure coattive nei confronti della Repubblica Federale di Germania (RFG), rendendo superflua nel caso concreto la distinzione tra beni aggredibili o meno. La Corte, tuttavia, ha ritenuto che la disciplina normativa in oggetto realizzi un equo bilanciamento tra il rispetto degli obblighi internazionali derivanti dall'Accordo di Bonn del 1961 (che chiudeva ogni contenzioso sulle riparazioni dovute agli italiani vittime delle persecuzioni naziste) e la tutela giurisdizionale delle vittime dei crimini di guerra, costituendo una soluzione normativa differenziata ed eccezionale, ma non irragionevole.

Sulla presunta lesione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale (artt. 2 e 24 Cost): il meccanismo satisfattorio delineato dall’art. 43 del d. l.

La prima questione di legittimità, sollevata dal Tribunale di Roma con ordinanza del 1° dicembre 2022, atteneva alla (presunta) violazione degli artt. 2 e 24 Cost., in forza dei quali “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” e “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”. Secondo il giudice a quo, il dispositivo dell’articolo 43, comma 3 del d. l. n. 36 del 2022 comprometteva il diritto alla tutela giurisdizionale, da ritenersi comprensivo non solo della possibilità di adire una Corte per vedere tutelati i propri diritti, ma anche dell’accesso alla relativa fase di esecuzione a ristoro dei danni subiti, nella parte in cui produceva l’estinzione automatica delle procedure esecutive in corso.

La Corte ha evidenziato che il Fondo “ristori” costituisce invece un meccanismo satisfattivo adeguato, in quanto predispone una “traslazione dell'onere economico” dalla RFG all’Italia, assicurando la piena soddisfazione delle obbligazioni risarcitorie riconosciute. In virtù dell’art. 43, il credito delle vittime dei crimini nazisti nei confronti della Germania si trasforma in un diritto equivalente gravante sul Fondo, offrendo una tutela alternativa all’esecuzione forzata contro la RFG, la cui attuazione risulterebbe incerta vista l’applicabilità dell’immunità ristretta e la difficoltà di individuare i beni pignorabili.

Dunque, l’estinzione dei giudizi in sede esecutiva è compensata dalla tutela riconosciuta con il Fondo che, anzi, soddisfa maggiormente i creditori perché “non c’è l’incertezza legata all’operatività dell’immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva”. In altri termini, il Fondo elimina tale incertezza potenziando le prospettive di soddisfazione per gli aventi diritto e bilanciando il principio della tutela delle vittime con il rispetto degli accordi internazionali preesistenti tra Italia e Germania. La Corte ha più volte precisato che non si configura alcuna illegittimità nelle disposizioni processuali che prevedono l'estinzione dei procedimenti pendenti, purché siano contestualmente adottate misure di natura sostanziale idonee a garantire – anche mediante modalità alternative all'esecuzione giudiziale – l'effettiva realizzazione dei diritti interessati.

Accordi italo-tedeschi di Bonn: bilanciamento tra i diritti delle vittime con l'esigenza di rispettare gli obblighi internazionali (art. 117 Cost.)

Il Tribunale di Roma riteneva, inoltre, che la norma impugnata violasse gli articoli 3 e 111 della Costituzione, con riferimento ai principi di eguaglianza sovrana fra gli Stati e di parità delle parti nel processo, sostenendo che i “creditori” della RFG non potessero trovare un’adeguata compensazione nel Fondo, perché mancavano, al momento dell'emanazione dell’ordinanza, le indicazioni per le forme di accesso al Fondo e le modalità di erogazione dei risarcimenti da parte del Ministero competente.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 159 del 2023, dichiara infondato anche questo profilo di incostituzionalità dell’articolo 43, comma 3 del d. l. n. 36 del 2022, ritenendo che la norma costituisce un mezzo satisfattorio non solo più adeguato, ma anche in grado di soddisfare appieno gli obblighi internazionali derivanti dagli accordi di Bonn, evitando di incorrere in una violazione dell’art. 117 Cost. In particolare, la sentenza afferma: “L'assoluta peculiarità della fattispecie, che vede la necessità di bilanciamento tra l'obbligo di rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 e la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra, costituisce ragione giustificatrice sufficiente per una disciplina differenziata ed eccezionale, la quale [...] segna un non irragionevole punto di equilibrio nella complessa vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra” (considerando 18).

La sentenza evidenzia come, nella controversia relativa alla riparazione dei danni di guerra, si riveli necessario operare un bilanciamento tra gli obblighi derivanti dagli Accordi di Bonn del 1961 tra Germania e Italia e il diritto alla tutela giurisdizionale delle vittime dei crimini di guerra. I due principi sono entrambi di rango costituzionale: da una parte vi è l’articolo 24 della Costituzione e il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale e, dall’altra, l’articolo 117 che prevede, al primo comma, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali (nel caso di specie, i vincoli derivanti dagli Accordi di Bonn siglati tra Italia e Germania nel 1961).

L’Accordo del 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste prevedeva all’articolo 1 che la Germania versasse 40 milioni di marchi all’Italia “a favore di cittadini italiani i quali per ragione di razza, fede o ideologia siano stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure abbiano sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti a causa di queste persecuzioni”.

La Corte Costituzionale ritiene che il legislatore del 2022, prevedendo il Fondo, si sia mosso in continuità con tale Accordo, facendo sì che lo Stato italiano si faccia carico degli oneri di risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra dalle forze armate del Terzo Reich. La Corte, inoltre, sottolinea che il Consiglio dei Ministri ha provveduto a stabilire tramite decreto interministeriale del 28 giugno 2023 una procedura di accesso al Fondo e le relative modalità di erogazione; modalità che, effettivamente, non erano ancora disponibili al momento della remissione del quesito da parte del giudice del Tribunale di Roma.

Conclusioni

La Corte Costituzionale si è trovata a doversi esprimere su una decennale e delicata problematica, quella legata ai risarcimenti per danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra perpetrati dalle forze militari del Terzo Reich. La Corte ha concluso che l’attuale assetto normativo realizza un bilanciamento adeguato tra la tutela dei diritti fondamentali della persona, compreso quello a essere risarciti per i danni subiti come diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale, e l’obbligo degli stati di rispettare i vincoli derivanti dagli accordi internazionali.

Secondo la Corte, tramite la previsione del Fondo a mezzo dell’articolo 43, comma 3 del d. l. n. 36 del 2022, lo Stato italiano ha operato nel rispetto ed in continuità con gli impegni derivanti dagli Accordi di Bonn del 1961 e ha previsto una migliore soddisfazione del diritto al risarcimento da parte delle vittime e dei loro eredi.