L'Italia nel rapporto sui diritti fondamentali 2025 della FRA: questioni emergenti, progressi e sfide persistenti

Sommario

- Introduzione

- Rispetto dei diritti fondamentali nel processo elettorale

- Protezione efficace delle donne vittime di violenza

- Attuazione e applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

- Conclusioni e raccomandazioni

Introduzione

L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) ha pubblicato la sua relazione annuale sui diritti fondamentali 2025, basata su ricerche primarie e contributi della sua rete Franet. Questa edizione riflette sugli sviluppi del 2024, un anno caratterizzato da sconvolgimenti geopolitici, sfide democratiche e disuguaglianze sociali. Sebbene la relazione copra tutti gli Stati membri, questo articolo si concentra sulla posizione dell'Italia in tre ambiti centrali: la tutela dei diritti elettorali, la protezione delle donne vittime di violenza e l'attuazione nazionale della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'Italia si trova a un bivio tra impegni democratici e pressioni socio-politiche. Le elezioni europee del 2024 e i dibattiti interni sulla disinformazione e l'inclusione hanno messo in luce sia i punti di forza che le vulnerabilità della democrazia italiana. Allo stesso tempo, le persistenti sfide nella lotta alla violenza di genere hanno richiamato l'attenzione sull'adeguatezza delle istituzioni italiane e sul loro allineamento con i nuovi standard europei. Infine, nell'ambito dell'attuazione della Carta, l'Italia è stata segnalata per le pratiche e i progetti promettenti volti a integrare più profondamente la Carta nel contenzioso e nell'attivismo della società civile.

Rispetto dei diritti fondamentali nel processo elettorale

Elezioni libere ed eque sono la spina dorsale della vita democratica. La FRA sottolinea che i processi elettorali non devono solo garantire il diritto formale di voto, ma anche salvaguardare la trasparenza, l'inclusività e la protezione contro le manipolazioni. In Italia, le elezioni europee del 2024 hanno fornito una prova pratica di questi principi.

Uno dei temi principali è stata la regolamentazione della sfera online. Con il progressivo spostamento delle campagne elettorali sulle piattaforme digitali, l'Italia ha dovuto affrontare la sfida di contrastare la disinformazione, l'opacità della pubblicità politica e i rischi di interferenze straniere. La FRA ha sottolineato che i governi devono trovare un equilibrio tra la libertà di espressione e la necessità di garantire l'integrità del dibattito elettorale. Le autorità elettorali italiane, insieme a reti europee come la Rete di cooperazione europea sulle elezioni, si sono impegnate in valutazioni dei rischi e campagne pubbliche per migliorare l'alfabetizzazione mediatica e la resilienza alla manipolazione online.

L'inclusione rimane un altro elemento cruciale. L'Italia fa parte di un gruppo di Stati membri che hanno quote legali che richiedono la parità di genere nelle liste elettorali per le elezioni europee. La legislazione italiana impone che le liste dei partiti includano il 50% di donne, ponendo il paese all'avanguardia nella parità di genere formale nella rappresentanza. Tuttavia, le quote non sempre si traducono in potere reale, poiché le donne possono essere collocate in posizioni meno eleggibili. Ciò solleva interrogativi sul divario tra garanzie legali e uguaglianza sostanziale.

Oltre al genere, l'accessibilità per le persone con disabilità e il coinvolgimento dei giovani continuano a essere questioni urgenti. La FRA sottolinea che in molti Stati membri, tra cui l'Italia, le persone con disabilità continuano a incontrare ostacoli nell'esercizio dei loro diritti elettorali, sia a causa dell'inadeguata accessibilità fisica dei seggi elettorali, sia a causa dell'insufficiente fornitura di informazioni in formati accessibili. L'Italia ha compiuto progressi graduali, ma le organizzazioni della società civile sottolineano che manca ancora un approccio universale alla partecipazione elettorale.

Il processo elettorale italiano si intreccia anche con dibattiti più ampi sul discorso politico. La FRA ha osservato casi in cui giornalisti e attori della società civile hanno subito pressioni legali, in particolare in contesti politicamente sensibili. Garantire che le elezioni rimangano spazi di libera contesa, senza ostacoli dovuti a minacce legali sproporzionate, rimane essenziale per la credibilità della democrazia in Italia.

Proteggere efficacemente le donne vittime di violenza

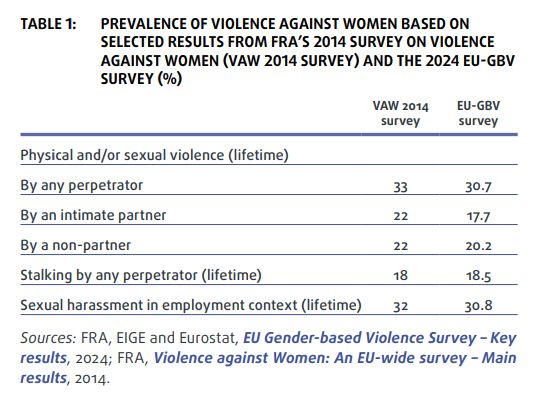

La violenza di genere è una delle violazioni più persistenti dei diritti fondamentali in tutta l'UE. Il rapporto 2025 della FRA sottolinea che circa una donna su tre in Europa ha subito violenza, sia a casa, sul posto di lavoro o in spazi pubblici. L'Italia non fa eccezione e negli ultimi anni il paese è stato sottoposto a un intenso scrutinio per quanto riguarda l'adeguatezza dei suoi meccanismi di risposta.

La direttiva UE appena adottata sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (2024) richiede definizioni armonizzate dei reati, standard minimi per la protezione delle vittime e meccanismi di segnalazione efficaci. L'Italia, già vincolata dalla Convenzione di Istanbul, ha iniziato ad adeguare la propria legislazione di conseguenza. In particolare, nel 2024 l'Italia ha introdotto un nuovo reato di violazione degli ordini restrittivi, ampliando la protezione delle donne a rischio. Questo sviluppo mira a colmare le lacune che consentivano agli autori di violare ripetutamente le ordinanze del tribunale senza subire sanzioni adeguate.

Sono stati rafforzati anche i diritti delle vittime. La legge italiana garantisce ora alle vittime il diritto di essere prontamente informate in caso di rilascio o fuga degli autori dal carcere. Ciò risponde a una preoccupazione di lunga data espressa dalle organizzazioni di sostegno alle vittime in merito alle lacune informative che rendevano le donne vulnerabili a una nuova vittimizzazione.

L'Italia si è distinta anche per le sue misure digitali innovative. L'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha lanciato uno strumento di segnalazione online appositamente progettato per combattere la diffusione non consensuale di immagini intime (il cosiddetto “revenge porn”). Attraverso questa piattaforma, le vittime possono segnalare direttamente alle autorità, che poi avvisano i fornitori di servizi online competenti affinché rimuovano i contenuti dannosi. Questa è considerata una pratica promettente, che dimostra come i meccanismi di protezione dei dati possano intersecarsi con la prevenzione della violenza nella sfera digitale.

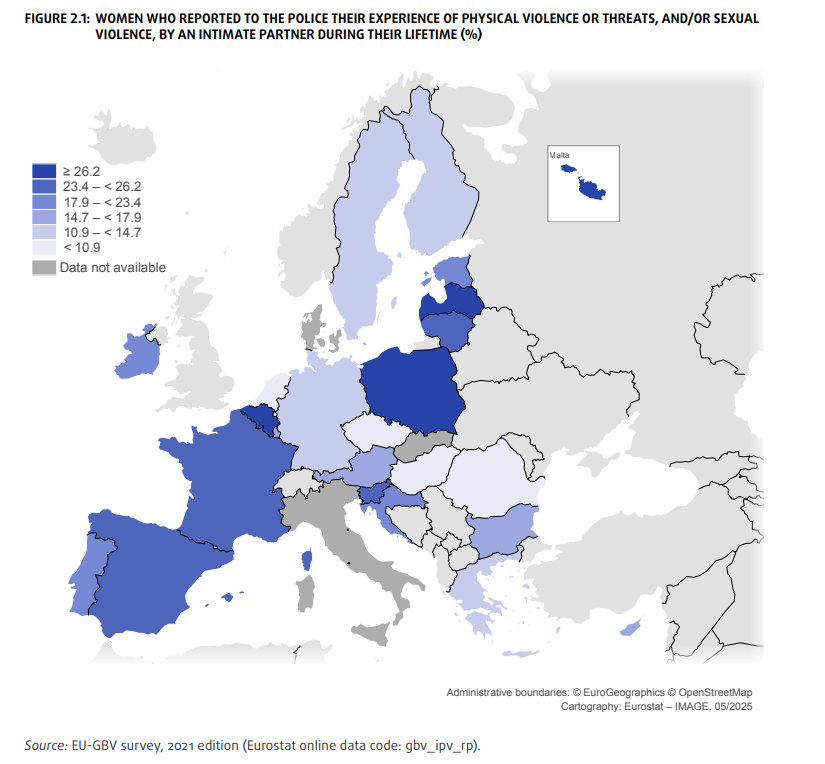

Tuttavia, nonostante questi progressi, la mancata denuncia rimane un problema critico. Secondo i dati a livello UE, solo il 13,9% delle donne che hanno subito violenza fisica o sessuale ha denunciato l'incidente alla polizia. Le ONG italiane sottolineano che lo stigma, la paura di ritorsioni e la mancanza di fiducia nelle forze dell'ordine continuano a dissuadere molte donne dal cercare aiuto. Inoltre, i rifugi e i servizi specializzati sono distribuiti in modo non uniforme sul territorio nazionale, con le regioni meridionali che spesso non dispongono di strutture adeguate.

Nel caso X contro Grecia (n. 38588/21), la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha stabilito che la mancata risposta adeguata da parte delle autorità investigative e giudiziarie alle accuse di stupro costituisce una violazione degli obblighi positivi dello Stato ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Nel caso Z. contro Repubblica Ceca (n. 37782/21), la CEDU ha riscontrato una violazione degli obblighi positivi dello Stato convenuto ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a causa della mancata applicazione efficace da parte delle autorità nazionali ceche del loro sistema penale in grado di punire i rapporti sessuali non consensuali denunciati da una vittima vulnerabile che non si era opposta mentre stavano avvenendo.

Le vulnerabilità intersezionali aggravano questi problemi. Le donne migranti, le donne rom e le donne con disabilità devono affrontare ulteriori ostacoli in Italia. Politiche efficaci devono affrontare queste vulnerabilità specifiche, garantendo che i sistemi di protezione non riproducano disuguaglianze strutturali.

Attuazione e applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

La Carta dei diritti fondamentali è il principale strumento giuridico dell'UE che sancisce i diritti alla dignità, all'uguaglianza, alla libertà e alla giustizia. La FRA dedica un intero capitolo del suo rapporto 2025 all'esame di come gli Stati membri utilizzano e applicano la Carta nella pratica.

In Italia spiccano diverse iniziative. In primo luogo, il progetto SCUDI, finanziato dal programma dell'UE “Cittadini, uguaglianza, diritti e valori” (CERV), è stato avviato per rafforzare la capacità di contenzioso strategico in materia di diritti della Carta.

SCUDI si concentra in particolare sulle organizzazioni della società civile impegnate in operazioni di soccorso in mare, offrendo formazione, una banca dati giuridica e piattaforme di condivisione delle conoscenze. Questa iniziativa mostra come la Carta possa essere usata in settori molto controversi come la migrazione e l'asilo, dove l'Italia ha un ruolo di primo piano. Anche i tribunali nazionali italiani hanno usato la Carta.

Una recente giurisprudenza costituzionale ha invocato gli articoli 7 e 20 della Carta (privacy, vita familiare e uguaglianza davanti alla legge) per annullare disposizioni che discriminavano tra cittadini dell'UE e cittadini di paesi terzi legalmente residenti nel campo della cooperazione giudiziaria. Ciò riflette una crescente volontà dei giudici italiani di trattare la Carta non come uno strumento simbolico, ma come uno standard giuridico direttamente applicabile.

La sensibilizzazione rimane una sfida fondamentale. La FRA sottolinea che la conoscenza della Carta è ancora limitata tra i professionisti del diritto, i funzionari pubblici e il grande pubblico. Per ovviare a questo problema, l'Italia partecipa a progetti transfrontalieri come FAIR e Stellar, che mirano a integrare i diritti della Carta nei contenziosi in materia di clima e nella gestione dei fondi dell'UE. Inoltre, i corsi di formazione per avvocati e attivisti per i diritti umani in Italia sottolineano esplicitamente la Carta come strumento di contenzioso, colmando il divario tra il diritto dell'UE e la pratica nazionale.

Ciononostante, l'Italia continua a incontrare ostacoli. La natura frammentata dell'educazione ai diritti umani fa sì che la conoscenza della Carta sia concentrata negli ambienti accademici e giudiziari, mentre le amministrazioni locali spesso non hanno le risorse per integrare gli standard della Carta nella governance quotidiana. La FRA insiste quindi su una maggiore istituzionalizzazione dei punti focali della Carta all'interno delle strutture regionali e comunali italiane.

Conclusioni e raccomandazioni

Il rapporto FRA 2025 dipinge un quadro complesso delle prestazioni dell'Italia nella protezione dei diritti fondamentali. Da un lato, l'Italia dimostra un forte impegno formale: quote di genere nella legge elettorale, criminalizzazione delle violazioni degli ordini restrittivi e leadership negli strumenti digitali per contrastare la pornografia vendicativa. Dall'altro lato, permangono persistenti problemi strutturali: sottorappresentanza delle donne nel potere politico nonostante le quote, cronica sottodenuncia della violenza di genere e integrazione disomogenea della Carta nella governance quotidiana.

Dall'analisi emergono le seguenti raccomandazioni:

- Rafforzare la partecipazione elettorale inclusiva. L'Italia dovrebbe andare oltre le quote formali e garantire che le donne, le persone con disabilità e i giovani siano rappresentati in modo sostanziale. Le autorità elettorali devono migliorare ulteriormente l'accessibilità e affrontare le pratiche sottili che emarginano i candidati appartenenti a gruppi protetti.

- Affrontare la mancata denuncia della violenza. Il governo italiano dovrebbe investire in campagne di sensibilizzazione, rafforzare la fiducia nelle forze dell'ordine e ampliare i centri di accoglienza e i servizi a livello nazionale. Particolare attenzione deve essere prestata alle vulnerabilità intersezionali, in particolare delle donne migranti e rom.

- Consolidare l'attuazione della Carta. L'Italia dovrebbe istituzionalizzare i punti focali della Carta nelle amministrazioni locali, promuovere una formazione giudiziaria coerente e integrare i controlli di conformità alla Carta nei progetti finanziati dall'UE. Il progetto SCUDI dovrebbe essere esteso ad altri settori sensibili oltre alla migrazione.

- Sfruttare l'innovazione digitale in modo responsabile. Iniziative come lo strumento di segnalazione della revenge porn dell'Autorità garante per la protezione dei dati dovrebbero essere integrate da misure più ampie che affrontino la violenza informatica, compresa la formazione obbligatoria per la polizia e i pubblici ministeri sulle prove digitali.

- Salvaguardare la libertà di stampa nelle elezioni. L'Italia deve garantire che i giornalisti e gli attori della società civile possano criticare la retorica del governo senza temere accuse di diffamazione sproporzionate, rafforzando così il pluralismo del dibattito elettorale.

In definitiva, il percorso dell'Italia nel 2024-2025 illustra il delicato equilibrio tra progressi e lacune persistenti. La tutela dei diritti fondamentali non può essere un ripensamento, ma deve guidare l'azione legislativa, giudiziaria e amministrativa a tutti i livelli. L'Italia, in quanto Stato membro fondamentale al crocevia dei flussi migratori, della contestazione democratica e del cambiamento sociale, ha la particolare responsabilità di dimostrare che i diritti non sono solo proclamati, ma anche effettivamente tutelati nella pratica.